NPO法人

はこだて街なかプロジェクト

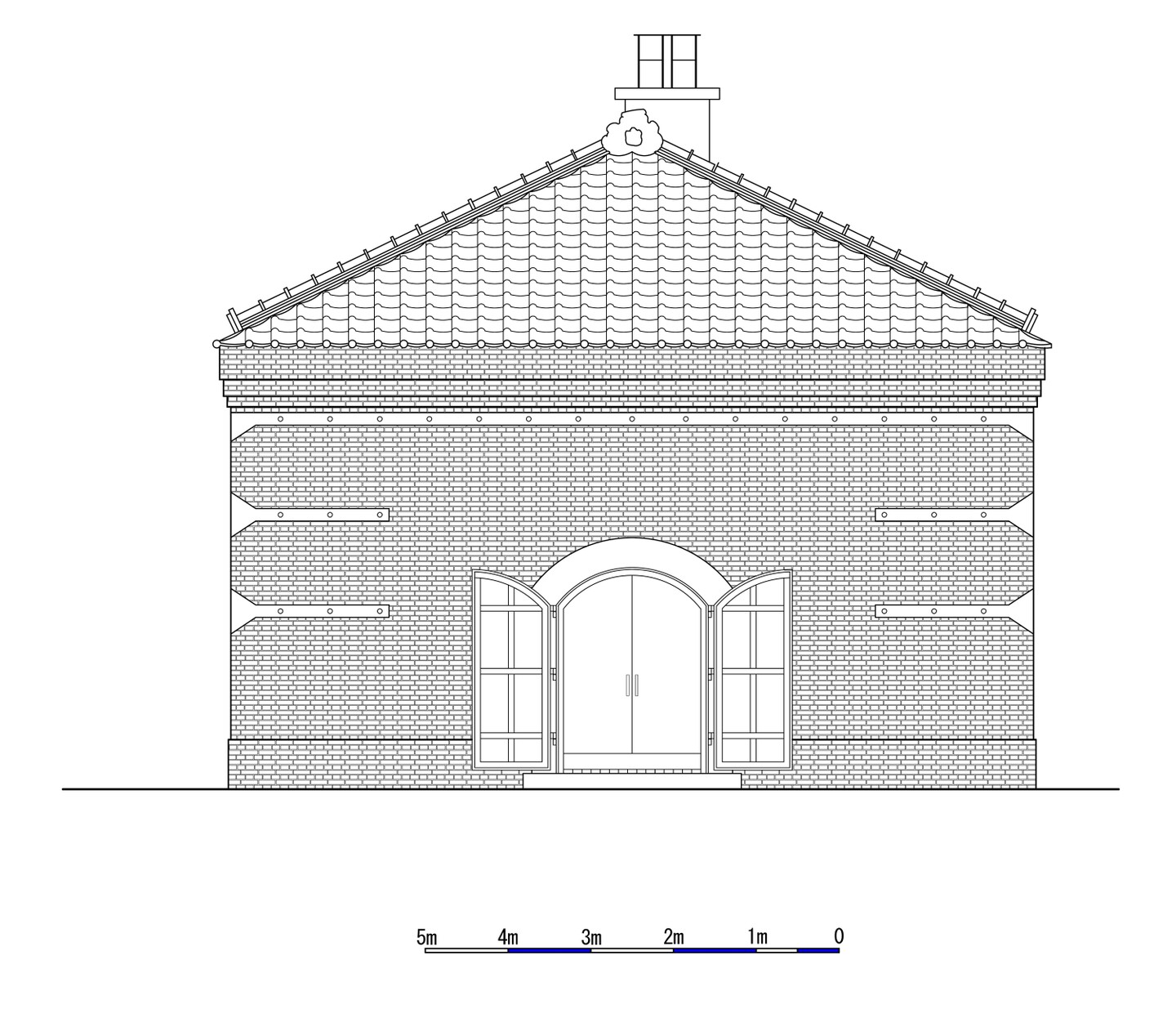

函館ベイエリアの一角で美しいガラス製品を制作・販売する「ザ・グラススタジオイン函館」は、1910(明治43)年に海産商の倉庫として建てられた。レンガ造、屋根は瓦葺きの寄棟造で、軒蛇腹と出入口のアーチ型が特徴的な洋風建築である。

この建物を語る上で欠かせない人物と施設がある。建物の所有者・陳有崎(ちんゆうき)と、店主のガラス工芸作家・水口議(みずぐちはかる)。そして、2人が出会った同じレンガ造の商業施設「函館ユニオン・スクエア」(現「はこだて明治館」、函館市豊川町)である

レンガ造の建物

ユニオン・スクエアは、1911(明治44)年に函館郵便局として建てられた倉庫を改装し、建築、デザイン、工芸などの若手クラフトマンの活動拠点を兼ねて1983年に開業した。函館が今ほど観光化されていなかった80年代初頭、新しい感性と洒落た雰囲気は住民を魅了した。古建築を市民がよみがえらせるなど当時珍しく、手ごたえを得た若者たちは施設内のバーでまちの在り方を熱く語り合ったという。

陳と水口は、ともに開業時からのテナントだった。

骨董品などを扱う店を出した陳の本業は不動産業。1980年代後半のバブル景気の頃は、古い建物を壊してマンションなどを建てる動きに違和感を覚え、後世に残すべきと判断した建物を取得して、改修後に貸し出した。「生まれ育った函館の趣ある街並みに興味があった」と淡々とした口調の裏側に強い意志が垣間見える。

グラススタジオの前身である海産商の倉庫は建設会社の木材加工場だった。陳はこの会社に長期間アプローチし、バブル崩壊後、空き家となった加工場を借り受けて改修。2010年に所有者となった。

時代の熱気

一方、水口は歴史的な建物にはさほど興味がなかった。

砥部焼で知られる愛媛県の生まれ。大阪の硝子製品製造会社を経て1979年、仲間6人で小樽に「ザ・グラススタジオ」を設立した。職人がガラスを吹いてタンブラーなどの商品を作る姿を客に見せる「工房兼ギャラリー」というスタイルは、当時は斬新なものであった。

その4年後、ユニオン・スクエアの開業に合わせて、水口は自ら函館に移ってきた。小樽時代と同じ「制作風景を見せる」スタイル。吹きガラスの体験もできるようにして、ガラス製品を函館土産の一つとして定着させた水口は、1992年、スクエアからの移転を決意する。移転先を陳に相談したところ、ちょうど海産商の倉庫を借り受けた陳が「改修するからそこへ入れ」と水口を誘ったのだった。

2人はそれほど親しい間柄ではなかった。それでも移転先を陳に相談する水口と、改修費を出して水口を誘致する陳の関係が面白い。ユニオン・スクエアに充満した時代の熱気を体感した二人の、関係の妙だろうか。

火を焚いて

概して、歴史的な建築物の再活用は我慢を強いられる。レンガ造で冬の寒さは耐えがたい。しかし、窯の火を絶やさないガラス作りの仕事では、寒さを感じることがないという。レンガ造は火事の心配も少ない。「火を焚くことで、この建物が活きてくる」。30年以上、この建物を使い続けて来た水口の言葉には重みがある。

1859(安政6)年に国際貿易港として開港した函館は、三方を海に囲まれ、海からの強風で大火に悩まされてきた。港周辺の倉庫は耐火性が課題であった。中でもレンガ造が多用されたのは、海風による塩害への耐久性からだと推察される。1905(明治38)年の日露戦争終結後、函館港は海産物などを保管する重要な基地となる。グラススタジオは、そんな時代の中で建てられたのだ。レンガの長い方向(長手)と短い方向(小口)を一段ずつ交互に積む「オランダ積み」で造られている。

「街並みを守りたい」と考える陳と、「生活の中に良質のガラスを」と願う水口。二つの思いが交錯する古いレンガ造の建物で、水口は今日も窯に火を焚いている。(敬称略)

港の歴史彩るレンガの赤

函館ベイエリアの町並みとレンガ建築との関係は深い。

諸外国におけるレンガ建築は、紀元前まで遡れるほど古い歴史がある。北海道においてレンガに関する最も古い記録は幕末期の1856(安政3)年。米国、ロシアなどの圧力により鎖国を終わらせ開国した江戸幕府は、沿岸防備の強化へ向けて大砲など武器を製造するために洋式製鉄を推し進め、蝦夷地では箱館奉行が箱館の古武井(現函館市高岱町)に溶鉱炉を建設した。レンガ造の炉であり、この耐火レンガを製造する「煉瓦製造所」を近隣の女那川(現函館市川上町)に建てたとの記録が残る。同年、北海道で初めてのレンガが箱館で製造されたのである。

次に北海道の歴史にレンガが姿を現すのは、1872(明治5)年。函館近郊の茂辺地(現北斗市)に「開拓使茂辺地煉化石製造所」が建設された。北海道の行政府として1869(明治2)年に設置された開拓使は「函館常備倉」を計画し、1874(明治7)年に完成させた。常備倉とは「備米(そなえまい)」と呼ばれる非常食を貯蔵する倉庫のこと。明治初期、開拓使が北海道各地に配置した。「函館常備倉」は、函館港に面するベイエリアに当時としては珍しいレンガ造で建てられ、このレンガを焼成するために創設されたのが茂辺地の煉化石製造所である。

煉化石製造所の建設時期は、世界遺産に登録された群馬県の富岡製糸場をはじめ、全国的にレンガ建築が盛んに建てられだした近代化の黎明期でもあった。レンガの赤は日本各地で近代建築を彩ってゆく。茂辺地で焼成されたレンガはこの後、函館のさまざまな建築で利用されていくことになる。

塩害への耐久性

箱館は1859(安政6)年、横浜・長崎とともに開港し、わが国最初の国際貿易港となった。輸入の規模は小さいものであったが、昆布などの海産物を輸出する拠点として発展した。

本編でも触れたように函館は三方を海に囲まれ、海からの強風により、たびたび大火に悩まされてきた。函館港周辺の倉庫は輸出品を守るため、火災に耐えうる建物の建設が課題であり、倉庫の建築素材を重視するようになった。1879(明治12)年には開拓使が、石・レンガ・不燃材を利用して建造しようとする者に、資金融資をするほどであった。その中でレンガ建築が多く採用されたのは、海風による塩害への耐久性を考慮した結果、レンガや土物(つちもの)が適していたからだと推察される。

1905(明治38)年の日露戦争終結後、北海道やロシア極東の近海では漁業がますます盛んとなり、函館港は海産物を中心に米・塩などの食料品や加工品を保管する重要な基地となった。明治40年代には、こうした貨物保管施設の建設に商業者が惜しげもなく資金を投じるようになっていった。「ザ・グラススタジオイン函館」は、こうした時代背景の中、規模は小さいながらも函館港の一角に建てられたレンガ造の倉庫だった。

一口にレンガ造の建物といっても、レンガの積み方によってさまざまな表情があり、諸外国から来た技術者の指導により組積方法が伝えられた。1857(安政4)年に日本で最初に導入された「オランダ積み」をはじめ、1866(慶応2)年導入の「フランス積み」、1868(慶応4)年導入の「イギリス積み」などがある。オランダ積みとイギリス積みは、レンガの長い方向(長手)だけの段と、短い方向(小口)だけの段を一段ずつ交互に積む。イギリス積みとオランダ積みは、端の部分の積み方が異なる。フランス積みは長手と小口を同じ段で交互に積む。グラススタジオに用いられたオランダ積みは、フランス積みに比べて経済的とされる。

「商売っ気」排して

函館の観光エリアをそぞろ歩くと、こうしたレンガで造られた歴史的建造物に目を奪われる。中でも函館港に面したベイエリアに建つ「金森赤レンガ倉庫」(末広町)と「はこだて明治館」(豊川町)は、この地を旅した者なら一度は立ち寄る有数の観光スポットと言えるだろう。

本編で触れたように、はこだて明治館は1980年代前半に「函館ユニオン・スクエア」として光彩を放った建物である。施設がこの名で運営されたのは1年足らずだったが、個性的なギャラリーや工房がところ狭しと立ち並び、出店者の談話や残された写真、チラシ、ポストカードからはムンムンとした当時の熱気がまろび出る。若手クラフトマンらが設立した運営会社は「商売っ気」を排して、地域の歴史を刻む建物を文化とアートの力でよみがえらせ、新たなまちをつくろうと理想を追求した。結局、資金繰りに窮して運営会社は倒産。テナント会が懸命に営業の正常化を目指したが、施設は開業2年目に「ユニオン・スクエア明治館」と名前を変え、次第に観光色の強いものとなっていった。

短命に終わった「函館ユニオン・スクエア」だが、出店者と観光客が混然一体となって地域を活気づける、かけがえのない熱い時間だったに違いない。後にグラススタジオを介して交流を深める陳有崎と水口議は、ともに函館ユニオン・スクエアの開業時からのテナントとして、この時間を共有していたのであった。

バブルの光と影

陳は函館ユニオン・スクエアに骨董品などを扱う「ジャンクショップ陳」を出店していたが、数年で閉じた。本業は不動産業であり、1980年代半ばからのバブル景気の時代は函館の街並みを残すため精力的に活動。街を歩きながら後世に残すべき建築物を探すこともしばしばであった。陳が取得した建物を改修後に貸す際、相手は事業者に限っている。建物を長く残すためには使い続けること、つまり収益の上がる活用をしなければならないと考えているためだ。

一方の水口がユニオン・スクエアで開いた「ザ・グラススタジオイン函館」では、職人が黙々とガラス製品を作っているのをただ見るだけ、というスタイルがむしろ人目を引いた。経済成長の中で分業化が著しく進み、日々の暮らしを支える道具や設備を造り、維持する職人の姿を間近に見る機会が減ったことを寂しく思う人が多かったのかもしれない。

水口は幼少期、手を動かすのが好きな子どもだった。物を作ることにも壊すことにも興味を持ち、故郷愛媛の特産品であった磁器にはないガラスの透明感に惹かれ、小樽に開いた「ザ・グラススタジオ」で、職人の働く姿を客に見せる工房兼ギャラリーというスタイルを採り入れた。函館への転居とユニオン・スクエアへの出店は、新たな活動の場を求めて自ら決めた選択だった。

ユニオン・スクエアが「ユニオン・スクエア明治館」と名を変える頃、バブル景気が到来。明治館の中をただ歩くだけでも大変だというほど、観光客でごった返した。やがて、グラススタジオで職人の制作風景を見るだけではなく、観光客が吹きガラス体験をすることができるようになると、ガラス製品は函館土産というイメージが定着。グラススタジオは観光体験に不可欠な存在となった。

明治館の方針転換もあり、水口がグラススタジオの現在地への移転を決意したのは、函館に居を移して9年後のことだった。バブルがはじけ、日本経済は長い低迷期に入ろうとしていた。その波が函館に押し寄せるのは、本州方面からやや遅れてのことになる。(敬称略)